![[반도체_기초]_반도체란_무엇인가](https://blog.kakaocdn.net/dn/ou5md/btspeG3TDIl/lPbkIR9f8fvLwwxvy54H0K/img.png)

목차

반도체의 역사

인류가 반도체를 이해하는 데에는 거의 100년에 가까운 시간이 걸렸습니다.

1833년 마이클 패러데이(Michael Faraday)라는 영국의 물리학자가 이상한 현상을 발견했습니다. 금속은 보통 온도가 올라가면 저항이 높아져서 전기가 안 흐르게 되는데, 온도가 올라갔는데 전기가 잘 흐르는 물질을 발견한 것입니다.

시간이 지나 아일랜드의 전신 기사인 윌러프비 스미스(Willoughby Smith)라는 사람이 비슷한 물질에 빛을 쪼였더니 전기가 잘 흐르는 것을 발견했습니다. 그 당시에 반도체는 빛을 쪼이거나 온도를 바꿔주면 전기 전도도가 바뀌는 이상한 물질이었습니다.

그러다가 이 물질에 금속 전선을 가져갔더니 전류가 한 방향으로 흐른다는 것을 알게 되었습니다. 수십년이 지나 자가디시 찬드라 보스 (Jagadish Chandra Bose)라는 물리학자가 전류를 한 방향으로만 흐르게 하는 전자소자인 다이오드(diode)를 개발하였습니다. 초기에는 이 물질을 다루는 기술이 부족하여 진공관이 먼저 사용되었습니다. 백열등 같이 진공관 내부의 필라멘트에 열을 가하면 필라멘트에서 전자가 튀어나옵니다. 이 전자를 흐르게 하거나 흐르지 않게 하는 방식이 진공관 스위치입니다. 1900년대 초반까지 이 진공관을 이용하여 무선통신에 활용하였습니다. 하지만 진공관은 많은 열이 발생하기 때문에 많은 수의 진공관을 이용하여 시스템을 구축하는 것이 매우 어려웠습니다. 특히 진공관이 많이 필요한 전화회사에서 진공관을 대체할 기술을 개발하는 것이 중요한 과제였습니다.

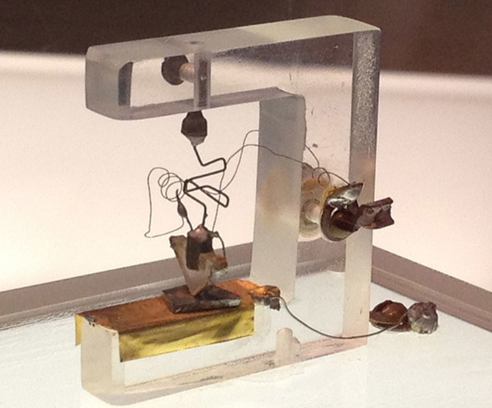

드디어 이를 해결하기 위해 반도체가 등장하게 됩니다. 반도체의 아버지라 불리는 윌리엄 브래드퍼드 쇼클리(William Bradford Shockley)라는 미국의 물리학자는 반도체를 이용해서 진공관을 대체하기위한 연구를 진행합니다. 1947년에 반도체를 이용한 트랜지스터(Transistor)를 처음으로 개발하였고 개발에 참여한 존 바딘, 월터 브래튼과 함께 1956년 노벨 물리학상을 수상했습니다.

[출처] http://m.thescienceplus.com/news/newsview.php?ncode=1065583750207758

반도체 소자

최소의 트랜지스터로는 현재 우리가 사용하고 있는 반도체 칩을 만들기에 너무 컸습니다. 대규모 반도체 집적회로를 만들기 위해서 용광로에 실리콘을 녹인 뒤 가늘고 긴 와이어의 끝을 녹아있는 실리콘에서 부터 천천히 들어 올려 결정을 성장시킵니다. 이러면 은빛의 기둥이 만들어지는데 이것을 잉곳(ingot)이라고 합니다. 잉곳을 얇게 잘라내면 실리콘 웨이퍼(wafer)라고 부르는 반도체 기판이 만들어집니다. 실리콘 웨이퍼 위에 반도체 소자를 만들어 다양한 기기들에 사용됩니다.

반도체는 전기를 통하게하거나 안 통하게 하는 것을 제어할 수 있습니다. 마치 스위치 같은 역할을 합니다. 이런 스위치가 여러 개가 있어 켜졌다 꺼졌다를 반복하게 되면, 이를 통해 신호를 만들어 내거나 영상을 만들어 낼 수 있습니다. 예를 들어 모니터에는 수많은 반도체 소자가 있습니다. 3천만 화소의 모니터라면 3천만 개의 스위치를 껐다 켰다 하면서 모양을 만들어 내는 것입니다. 반도체 소자는 1초에 2억 번을 껐다 켰다 할 수 있습니다. 1초에 60번 이상만 되어도 우리 눈에는 화면이 움직이는 것처럼 보입니다.

미세화 공정

반도체는 원형의 실리콘 웨이퍼위에 만들어지는데, 반도체 소자의 크기가 작아질수록 좋습니다. 제한된 공간에 더 많은 반도체를 넣을 수 있기 때문입니다. 이를 집적도라 합니다. 집적도가 높을수록 실리콘 웨이퍼 한 장에 많은 반도체를 넣을 수 있습니다. 이는 생산과 가격 경쟁에서 굉장히 유리합니다.

사람 머리카락의 두께는 보통 0.1 mm 입니다. 반도체 기술은 65 nm(나노미터), 45 nm로 발전하면서 현재는 10 nm 이하로 공정이 진행되고 있습니다. 머리카락의 두께를 나노로 변환하면 100,000 nm 가 됩니다. 머리카락 두께의 만 분의 일 정도의 선으로 반도체 소자를 만드는 것입니다.

'Study 차곡차곡 > 공학' 카테고리의 다른 글

| [반도체 기초] 반도체의 결정 구조 -1 (0) | 2023.07.30 |

|---|---|

| [반도체 기초] 반도체의 발전과 무어의 법칙 (0) | 2023.07.29 |

| [화학] 화합물의 명명법 (1) | 2023.07.26 |

| [화학] 주기율표 - 구성과 원소의 특징 (0) | 2023.07.25 |

| [화학] 원자와 원소 - 러더퍼드의 실험과 원자 모형 (0) | 2023.07.24 |